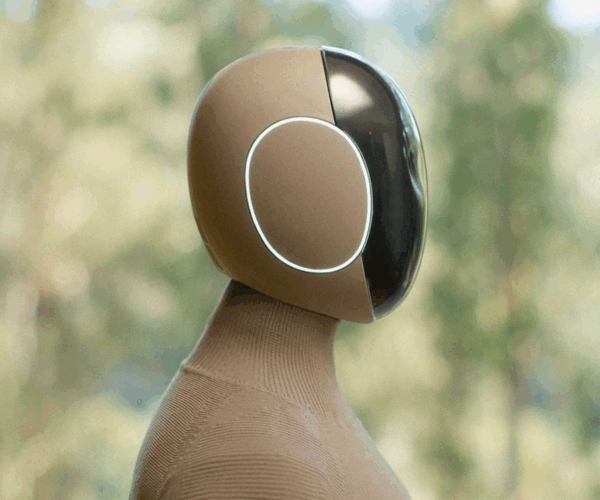

Trecento dollari al mese. Dieci dollari al giorno. Quaranta centesimi all’ora. Sono questi i numeri che Bernt Bornich, CEO di 1X, ha appena messo sul tavolo per il loro robot umanoide: 1,63 metri di altezza, trenta chilogrammi di peso, capace di sollevarne sessantotto. E improvvisamente, la fantascienza diventa una scelta di famiglia, come decidere se prendere un altro smartphone o l’abbonamento alla Serie A (che anche quest’anno è di nuovo aumentato!).

La notizia mi ha colpito non tanto per la tecnologia in sé, quanto per l’effetto che si prova nel realizzare il momento in cui una rivoluzione industriale smette di essere teoria e diventa una conversazione a cena. Perché quando un robot costa quanto una rata dell’auto (un’utilitaria tra l’altro, nemmeno un’auto di lusso), non stiamo più parlando di futuro, stiamo parlando del prossimo trimestre.

I calcoli di Morgan Stanley sono spietati nella loro chiarezza: anche a sedicimila dollari di costo iniziale, un robot che lavora due turni da otto ore costa meno di due dollari e settantacinque centesimi all’ora ammortizzato su tre anni. Per dare una prospettiva, è meno di quello che spendiamo per un caffè al bar ogni ora lavorativa. E stiamo parlando di un assistente che non si stanca, non va in ferie, non ha malattie professionali, non ha esigenze di orario e potrebbe pulire la casa quando non ci siamo, nel weekend o durante le vacanze, a qualunque ora.

Ma ecco il punto che trovo più interessante: la vera sfida non è più economica, perché i numeri hanno già vinto questa battaglia prima ancora che iniziasse. La vera domanda è sociale, culturale, familiare, ed è quella che mi sono posto leggendo la notizia: riuscirei a convincere mia moglie a prendere un robot per fare le pulizie in casa? Perché dietro ogni innovazione tecnologica c’è sempre una negoziazione umana, una riorganizzazione delle abitudini, una ridefinizione dei ruoli. Il robot in casa non è solo una questione di efficienza operativa, è un nuovo dispositivo che cambia le dinamiche domestiche.

Ogni tecnologia dirompente deve prima fare i conti con l’accettazione sociale, con i tempi di adattamento culturale e con le resistenze psicologiche che sono del tutto legittime e comprensibili. L’innovazione vera dei robot domestici a trecento dollari al mese non sarà quella che stupisce per complessità tecnica, ma quella che riuscirà a inserirsi naturalmente nella vita quotidiana delle persone. Basta pensare alla strada che hanno seguito i grandi successi tecnologici degli ultimi decenni: dall’iPhone che ha trasformato il telefono in un compagno di vita, a Spotify che ha ridefinito il nostro modo di ascoltare la musica, alle piattaforme di streaming che hanno cambiato il nostro rapporto con cinema e televisione.

Trecento dollari al mese è una soglia che trasforma l’eccezionale in ordinario, il futuristico in pratico. È il punto in cui una famiglia media inizia a pensare “perché no?” invece di “impossibile“. Ogni volta che una tecnologia attraversa quella soglia di accessibilità economica e culturale, non si limita a creare un nuovo mercato, ma ridefinisce completamente le regole del gioco esistente. Come è cambiato il mercato quando la banda larga ha dato il via allo streaming illimitato di video? E quando Amazon ha creato il supermercato globale aperto ventiquattro ore al giorno, sette giorni su sette, come abbiamo dovuto riscrivere le regole del commercio?

Tornando alla mia ipotetica negoziazione domestica sui robot per le pulizie, mi rendo conto che, in fondo, è la stessa sfida che affrontiamo ogni giorno: non dobbiamo vendere prodotti, ma strategie e visioni di un futuro pianificabile e possibile. E forse, alla fine, il vero momento di svolta non arriva quando la tecnologia diventa perfetta, ma quando diventa normalità. Sempre che riesca a convincere mia moglie, comunque. 🙂